|

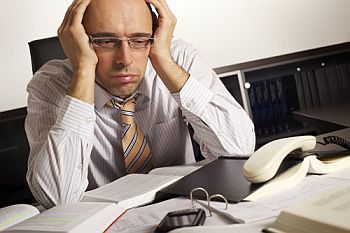

Burnout und andere psychische Erkrankungen

Ursachen, Erfahrungen und Auswege aus steigenden Erkrankungsraten

Psychische Erkrankungen nehmen seit vielen Jahren beständig zu. Laut DAK Gesundheitsreport hat sich der Anteil der sog. Diagnosegruppe F (ICD-10) "Psychische und Verhaltensstörungen" von 6,6 % der gesamten Arbeitsunfähigkeitstage in 1999 auf 12,1 % in 2010 entwickelt. Inzwischen führt diese Diagnosegruppe am vierthäufigsten zu krankheitsbedingten Ausfallzeiten. Dabei haben Angestellte höhere Fehlzeiten als Arbeiter. Sie werden nur von der Versichertengruppe der Arbeitslosen bei weitem übertroffen. Generell trifft es Frauen fast doppelt so stark wie Männer. (Read this in English)

Die Diagnosegruppe F ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit. Hinzu kommt Burnout, was möglicherweise gar keine Krankheit ist, sondern sich zumeist in anderen psychischen und physischen Krankheiten zeigt. Überhaupt sind viele Erkrankungen in der Ursache psychosomatisch. Beispielsweise konnte von der "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions" 2007 nachgewiesen werden, dass Rücken- und Muskelschmerzen bei Stress ca. siebenmal so häufig auftraten, wie bei Stressfreiheit. Gerade Muskel- und Skeletterkrankungen, Krebserkrankungen und Erkrankungen des Verdauungs- und Stoffwechselsystems sind zumindest häufig auf psychische Beanspruchungen zurück zu führen.

Aus meinen Erfahrungen als Trainer und Coach kann jedoch dem Arbeitgeber nicht ausschließlich die Schuld zugeschoben werden. Häufig werden diese Erkrankungen auch durch das eigene Verhalten und aus der kindlichen und frühkindlichen Prägung verursacht.

Prägung und psychische Disposition

Psychische Dispositionen werden etwa bis zum fünfzehnten Lebensjahr erworben und sind im weiteren Leben relativ stabil. Aufgrund dieser Dispositionen werden Wahrnehmungen unterbewusst bewertet. Sie führen bei negativer Bewertung zu Stressreaktionen, die unbewusst und in der Regel angstbesetzt sind. Und diese Reaktionen sind individuell und sehr unterschiedlich. Das Anschreiben des Vorgesetzten löst beispielsweise bei dem Einen Verzweiflung, bei dem Anderen Rückzug und bei einem Dritten Aggression aus. Der Eine erlebt es als stressende Situation, dem Anderen ist es völlig gleichgültig. Dauerhaft führen negative Bewertungen zu psychischen Erkrankungen, wie z. B. Burnout oder Depression. Häufig werden sie verschieden stark mit Alkohol, Nikotin und/oder anderen Drogen verdrängt, oder sie führen zu anderen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen.

Veränderung

Für eine erfolgreiche Veränderung der Bewertungsdisposition ist es erforderlich, Prägungen zu verändern. Hier gibt es gute Erfolge dadurch, dass der Coachee beginnt, sein Verhalten zu verändern, häufig an einer ganz anderen Stelle. Kleinste Veränderungen erzeugen bereits die Initiierung eines Lernprozesses. Synaptische Verschaltungen, die im Laufe des Lebens zu richtigen "Datenautobahnen" geworden sind, werden aufgebrochen und neue "Trampelpfade" entstehen, die bei häufigerer Nutzung zu neuen Schnellstraßen werden. Das erste, was meine Coachees lernen, ist z. B. die Armbanduhr am anderen Handgelenk zu tragen, den Tagesablauf zu ändern oder einen anderen Weg von oder zur Arbeit zu gehen. Hier gibt es unzählbare Ideen. Dies macht sehr viel Spaß. Und Spaß schafft eine positive Hormonausschüttung im Gehirn, die Zellwachstum als Basis für neue neuronale Verbindungen ermöglicht.

Nicht nur in meiner Praxis, sondern auch in zahlreichen Studien hat sich gezeigt, dass Stress als Grundlage für psychische Erkrankungen, wie Burnout oder Depression, insbesondere auch dadurch entsteht, dass in der Arbeit kein Sinn erkannt wird, es mangelnde Anerkennung der eigenen Leistung und fehlende Wertschätzung gibt und dass Mitarbeiter kaum eine Chance haben, auf das Geschehen Einfluss zu nehmen bzw. mitzugestalten. Erkenntnisse der Gehirnforschung zeigen, dass diese Faktoren wesentlichen Einfluss auf die Gehirnleistung haben und sich damit auch positiv auf psychische und soziale Belastungen auswirken. Hierzu gehört letztlich auch das Vertrauen auf die eigene Leistungsfähigkeit und darauf, dass es sich positiv entwickeln wird.

Anerkennung und Wertschätzung

Fehlende Anerkennung und Wertschätzung sind nicht organisationale, sondern gesellschaftliche Defizite. Das Interesse am Anderen, ihn wahrzunehmen, sich ihm zuzuwenden, ihn im wohlverstandenen Sinne zu lieben, ist eine Verhaltenskompetenz, die wir uns in unserer Gesellschaft weitgehend abtrainiert haben. Es geht primär um egozentrisches Verhalten und um isolierte Wahrnehmung der eigenen Interessen, gerne auch zu Lasten des Nächsten. Und ich erlebe, dass sich dieses Verhalten oft sogar gegen die eigene Person richtet.

Die aktuelle Befragung der Gallup Inc. in Deutschland ergab, dass nur knapp jedem fünften Mitarbeiter bei entsprechend guter Leistung Anerkennung ausgesprochen wird. Wollten wir dies ändern, so würde dies eine neue Kultur in den Unternehmen und Organisationen, ja eine neue Haltung Anderen und uns selbst gegenüber bedeuten. Dies geht über klassisches Führungstraining weit hinaus. Der hierzu notwendige große finanzielle und zeitliche Aufwand wird nach meiner Erfahrung jedoch wirtschaftlich positiv wirksam und amortisiert sich binnen kürzester Zeit.

Darüber hinaus wird mit einer solchen Kultur ein Klima geschaffen, in dem die Mitarbeiter in ihrer Überzeugung gestärkt werden, einen wichtigen Beitrag zum Unternehmensziel zu leisten.

Sinnhaftigkeit der Arbeit

Wenn Arbeit Sinn machen soll, müssen mehrere Aspekte bedacht werden. Zum Einen darf der Aufgabenzuschnitt und der Beitrag des Mitarbeiters zum Ganzen in dessen Wahrnehmung sinnvoll sein. Sinnlose Arbeit stresst und deprimiert über die Länge. Hier sind die Führungskräfte gefordert, darauf entsprechenden Einfluss zu nehmen.

Allerdings dürfen wir auch die Mitarbeiterseite im Blick haben. Der Mitarbeiter hat nach meiner Erkenntnis immer die Option, seinen Arbeitgeber zu wechseln. Und ich erfahre im Coaching häufig, dass viele Coachees diese Option für sich zunächst völlig ausschließen. Im weiteren Verlauf und insbesondere in Entspannung werden jedoch plötzlich neue Wege gesehen und auch gegangen. Und im Rahmen der o. g. Studie wird deutlich, dass über die Zeit die Wechselwilligkeit der Mitarbeiter deutlich zugenommen hat. Ein weiterer Grund, warum gerade Unternehmen vor dem Hintergrund des viel diskutierten Fachkräftemangels zügig ins Handeln kommen sollten.

Damit Mitarbeiter den Sinn in ihrer Arbeit erkennen können, ist es notwendig, dass sie die Ziele des Unternehmens kennen. Qualitative Beobachtungen zeigen, dass Mitarbeiter bestenfalls ökonomische Zielgrößen kennen. Quantitative Ziele schaffen jedoch keinen Sinn in der Arbeit, auch wenn sie für die wirtschaftliche Steuerung des Unternehmens erforderlich sind. Sinn entsteht dann, wenn Mitarbeiter qualitative Ziele des Unternehmens oder der Organisation beschreiben können. Dies ist beispielsweise auch der Grund, warum psychische Erkrankungen verstärkt in öffentlichen Verwaltungen auftreten.

Beeinflussbarkeit

Zur Beeinflussbarkeit zählt eine gewisse Selbstwirksamkeitsüberzeugung sowie Gestaltungsfreiraum. Auch hier könnte der Mitarbeiter durch Veränderungsbereitschaft für sich selbst neue Gestaltungsfelder finden. Umso mehr sollten Führungskräfte dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter diese Gestaltungsfelder im angestammten Unternehmen finden.

Mir sind Unternehmen bekannt, die ihren Mitarbeitern einen relativ großen Gestaltungsraum geben. In diesen Unternehmen ist zu beobachten, dass die Mitarbeiter deutlich engagierter sind und dass es deutlich weniger Fehlzeiten gibt. Aus Mitarbeiterbefragungen ist zudem erkennbar, dass bei vergleichsweise gleicher Bezahlung die Zufriedenheit mit dem Lohn bzw. Gehalt deutlich höher ist, als in anderen Unternehmen.

für Verlage und Selfpublisher

Optimismus

Weiterhin fehlt es für die Vermeidung von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen an Optimismus, an einer gewissen Zuversicht, dass sich alles positiv entwickelt. In meiner langjährigen Erfahrung als Mitarbeiter und als Führungskraft sowie aus meiner Beratungspraxis habe ich erkennen müssen, dass es sich immer mehr etabliert, mit negativen Nachrichten scheinbar die Mitarbeiterschaft in Schach zu halten. Auch dies scheint mir eher ein gesamt-gesellschaftliches Thema zu sein. Dahinter steckt häufig der Glaube, dass eingeschüchterte Mitarbeiter deutlich leistungsbereiter und weniger wechselwillig sind. Richtigerweise erzeugt Angst jedoch eine Einengung des Blickwinkels und bei entsprechender Höhe und Dauer eher Kampf- oder Fluchtverhalten oder Resignation, in Diagnosen gesprochen Depression oder Burnout.

Erkennbar wird, dass immer mehr Unternehmen und Organisationen erkennen, dass Sinn in der Arbeit und Spaß bei der Arbeit, Gestaltungsfreiraum für die Mitarbeiter sowie Anerkennung und Wertschätzung ein unglaubliches Potenzial an Wertschöpfung bringen. Sie schaffen wirtschaftliche Werte und Wettbewerbsvorteile durch Leistungsbereitschaft, Innovationskraft und sichere Ressourcenverfügbarkeit, insbesondere hinsichtlich personaler Ressourcen.

© "Burnout und andere psychische Erkrankungen": Textbeitrag und Abbildungen oben: Autor Marcus Hein. Er ist Experte für Mental- und Organisationsberatung. Die Kombination aus seiner Ausbildung, Erfahrung und Weiterbildung sind für ihn als Berater, Trainer und Coach die Grundlage dafür, Veränderungen leicht und effizient zu bewirken – Veränderungen, die in der Praxis dauerhaft erfolgreich sind.

Angst ist eigentlich ein Freund: Wann wird Angst zur Störung?

Wer keine Angst hat, verfügt auch nicht über ein Warnsystem – so will es unser Artgedächtnis. Aber wer darüber hinaus von immer mehr oder immer intensiveren Ängsten geplagt wird, leidet unter Umständen unter einer Angststörung. Damit ist nicht die "normale" Angst gemeint, die uns vor Gefahren schützen kann, indem sie die Vorsicht aktiviert, sondern Gefühle, die in gewisser Weise irreal scheinen.

Jeder versteht zum Beispiel die Angst vor großer Höhe – schließlich ist es gefährlich, sich viele Meter über dem Erdboden zu befinden. In milder Form dürfte jeder dieses Unbehagen schon einmal mehr oder weniger gespürt haben, vor allem dann, wenn die Situation neu ist. Wenn dieses Unbehagen allerdings stark empfunden wird, sobald nur eine kleine Trittleiter bestiegen werden soll oder der Blick zum Fenster hinaus für Schweißausbrüche sorgt, kann man von einer Angststörung sprechen.

Bekannte und unbekannte Schrecken

Die Angst vor Spinnen ist weit verbreitet, auch die phobische Form davon. Die meisten Menschen verspüren ein leises Unbehagen beim Anblick dieser Krabbeltiere, aber manche Menschen trauen sich kaum noch in einen Keller- oder Lagerraum dieser Tiere wegen. Diese Angst ist im Grunde nicht wirklich nachvollziehbar, da Spinnen keine gefährlichen Tiere sind, vor allem in unseren Breitengraden nicht. Trotzdem wird eine Spinnenphobie eher akzeptiert als seltenere Varianten. Platzangst oder die Angst vor der Dunkelheit gehören ebenfalls zu den bekannteren Vertretern der Angststörungen – aber wer kennt zum Beispiel die Angst vor Hühnern (Alektorophobie) oder sogar vor Gemüse (Lachanophobie)?

Wann wird Angst zur Störung?

Natürlich reagieren Psyche und Körper grundsätzlich bei einer Angst auslösenden Situation, beispielsweise bei einer Prüfung oder direkten Bedrohung. Die Furcht vor Wasser oder Feuer ist durchaus normal und als Reflex zur Selbstbewahrung wichtig, wenn es zu einer Situation kommt, in der man sich diesen Elementen ausgesetzt fühlt. Sind diese Ängste aber grundsätzlich gegenwärtig, also überzogen gesagt: man ängstigt sich nicht bei einer Springflut, sondern allein beim Anblick eines ruhigen Baches oder wenn man eine brennende Kerze sieht und durchaus keinen brennenden Vorhang, kann von einer Phobie oder Angststörung gesprochen werden. Das gilt auch für Menschen, die allein bei Erwähnung des Wortes "Spinne" in Schweiß ausbrechen. Diese Ängste schränken die Freiheit und die Lebensqualität erheblich ein.

Wenn die Ängste zum Gefängnis werden

Wer zum Beispiel fürchterliche Angst vor Insekten hat, wird seinen Aufenthalt in der freien Natur auf ein Minimum beschränken oder völlig vermeiden. Kellerräume oder Dachböden sind unbetretbar, und die eigene Wohnung kann zum Angstkäfig werden. Soziale Kontakte und Interaktion mit dem sozialen Umfeld werden immer schwieriger zu pflegen, und so kommt sehr oft noch Vereinsamung zu der ohnehin schon sehr quälenden Situation hinzu. Viele betroffene Menschen sprechen nicht über ihre Ängste – wohl werden manche Phobien vom Umfeld durchaus toleriert – aber wer will schon sagen, dass er sich maßlos vor der Zahl 13 fürchtet (Triskaidekaphobie)?

Information ist der erste Schritt zur Hilfe

Niemand muss mit seinen Ängsten allein bleiben, denn es gibt immer Menschen, die ebenfalls betroffen sind. Auch wenn es sich nicht um die gleiche Angststörung handelt, sind die Folgen oft ähnlich. Betroffene Menschen, die sich austauschen und informieren können, verlieren die erste Angstfessel, nämlich das Gefühl der Einsamkeit. "Das kann ich ja niemandem erzählen – niemandem geht es so wie mir", ist der Gedanke, der das Suchen nach Hilfe erst einmal verhindert. Die Tatsache, dass es eben vielen Menschen "so geht", bedeutet für jeden, der unter Angststörungen leidet, sehr viel – es bedeutet, dass man nicht allein damit ist. Angst soll eigentlich ein Freund sein.

© "Angst ist eigentlich ein Freund": Ein Beitrag von Winfried Brumma (Pressenet), 2014. Bildnachweis: Menschenkopf im Halbprofil, CC0 (Public Domain Lizenz).

– Rezension zu "Dunya brennt". Ein Roman von Ercüment Aytac

– Die Geschichte vom Untier im Starnberger See

– Mimosen: Gewollte und gedankenlose Beleidigungen

Unsere Bücher gibt es auch im Autorenwelt-Shop!

Taschenbücher von Eleonore Radtberger sowie von Ilona E. Schwartz

Archive:

Jahrgänge:

2024 |

2023 |

2022 |

2021 |

2020 |

2019 |

2018 |

2017 |

2016 |

2015 |

2014 |

2013 |

2012 |

2011 |

2010 |

2009

Themen:

Rezensionen |

Krimi Thriller |

pegasus pferd |

Ratgeber |

Sagen Legenden |

Fantasy Mythologie

Sie schreiben anspruchsvolle Romane und Erzählungen? Wir suchen neue Autorinnen und Autoren. Melden Sie sich!

Wenn Sie die Informationen auf diesen Seiten interessant fanden, freuen wir uns über einen Förderbeitrag. Empfehlen Sie uns auch gerne in Ihren Netzwerken. Herzlichen Dank!

Sitemap Impressum Datenschutz RSS Feed